Per loro non c’era posto. La piccola famiglia di Nazareth che risponde disciplinatamente alla burocrazia dell’epoca e si mette in viaggio per concorrere al censimento, si trova le porte sbarrate subito dopo, quando cerca un luogo in cui essere accolta, oltretutto in un momento di difficoltà quale un parto imminente. Non è che in fondo sia cambiato molto, in duemila anni; anzi, si potrebbe dire che ai giorni nostri è impresa ardua perfino trovare una grotta, magari dovendoci pagare pure la tassa di soggiorno. In una società in cui tutto si muove, sotto la regia di quel fenomeno che con orrido termine definiamo “globalizzazione”, l’importante non è far circolare le persone e le idee, ma le merci e il denaro: per questi ultimi le porte sono spalancate, per le prime due bisogna pagar dazio. E, soprattutto, calano subito le sbarre non appena sulla soglia si presenta il cosiddetto diverso. Ma anche duemila anni fa, in fondo, gli spostamenti erano tanti e lunghi, specie in rapporto ai mezzi dell’epoca. Eppure la regola era in fondo identica: sono attento a te, ti vedo, ti accolgo, fino a che c’è da provvedere agli adempimenti formali. Un minuto dopo, bene che vada sei un numero; come uomo o donna, sei invisibile. Come e quanto è possibile oggi mantenere la freschezza e la validità delle parole del Vangelo, “ero straniero e mi avete ospitato”?

Dieci anni fa, in un quartiere di Padova che di fatto confina con i muri di uno dei maggiori ospedali d’Italia, qualcuno è riuscito a coglierne l’eco. Dieci anni fa. Tirava, allora, un’aria di grandi celebrazioni e di solenni festeggiamenti: un nuovo millennio si affacciava all’orizzonte. E a differenza di quello che l’aveva preceduto, il clima era tutt’altro che da fine del mondo, come nel fatidico anno Mille. Pareva che la tecnologia, la scienza, il progresso, il benessere, il dominio dell’uomo sulla natura, ci stessero spianando la strada verso un futuro di prosperità, di conquiste, di felicità. La Storia è finita, arrivò a teorizzare uno studioso. Non c’è voluto molto invece perché ci accorgessimo che gli inquilini erano gli stessi, e che avevamo traghettato da un millennio all’altro i nostri limiti, le nostre inquietudini, la nostra fragilità. Abbiamo rapidamente imparato a conoscere, per averne visto in tv gli effetti devastanti, una parola come “tsunami”. E abbiamo vissuto, sempre in diretta televisiva, il crollo materiale e simbolico delle roccaforti del potere economico e politico: due altissime torri, all’apparenza inviolabili, sbriciolate in un attimo da un pugno di fanatici. Ogni giorno, infine, assistiamo a flussi enormi di disperati che premono alle porte della società del benessere, rischiando la vita perché consapevoli che restando dove sono la morte sarebbe comunque certa.

Dieci anni fa come oggi, la parola “accoglienza” rimane fondamentalmente estranea a questa società che ha invece imparato a capire il significato di “tsunami”, ma non il suo impatto profondo. Perché è stato possibile, in un quartiere di Padova, non solo coglierne il significato ma anche e soprattutto tradurla in realtà viva e concreta? Perché si è riusciti a praticare quella piccola grande cosa che manca in modo vistoso nel mondo del frastuono: l’attenzione all’altro, lo straniero, il diverso; la capacità di vedere, dietro quella massa umana che entrava e usciva dai cancelli del vicino ospedale, persone incarnate ciascuna nella propria storia, nella propria sofferenza, nella propria estraneità. È una capacità, questa, che un tempo era diffusa: quando lo straniero era colui che veniva da lontano, e non parlava la nostra lingua, per lui si schiudevano le porte. In ebraico, la radice della parola straniero è “guer”, e significa “colui che è venuto ad abitare con noi”. Oggi invece l’immagine dello straniero si è spostata sul piano della diversità: è tale chi è differente da noi per religione, etica, consuetudini, costumi. E questo ci spaventa: lo straniero, il diverso, diventa nemico prima ancora di entrare in dialogo con noi, prima di essere conosciuto. Al suo apparire all’orizzonte non è più, per dirla in latino, l’“hospes”, l’ospite, di un tempo; si è trasformato in “hostis”, il nemico. Quanto poco basta per capovolgere la prospettiva: appena due lettere, in una parola di sei ...

Non c’è bisogno che sia un immigrato, per essere tale: basta anche chi arriva da fuori porta, chi è su un altro gradino della scala sociale, chi non ci assomiglia; perfino il vicino di pianerottolo è molte volte uno straniero, col quale a mala pena ci si scambia un frettoloso e imbarazzato saluto. In questo scenario di conflitto sociale permanente anche se strisciante, spiccano come oasi nel deserto delle relazioni i luoghi in cui si pratica l’accoglienza: che è il primo quanto fondamentale passo per accettare l’altro, e condividere con lui qualcosa. Nelle tende delle residue tribù beduine che preferiscono vivere nel vento, colui che passa diventa immediatamente un ospite, cui offrire il pane e il sale, due beni fondamentali per le genti nomadi del deserto: che diventano il simbolo della cultura del dono, di qualcosa di importante che si dà in modo gratuito, non all’insegna della pratica dello scambio interessato. E sono un pane e un sale davvero vitali, quelli che vengono idealmente consegnati agli ospiti della Casa dell’Accoglienza: perché significa che ci sono ancora delle porte che si aprono di fronte al bisogno; che esiste ancora la capacità di riconoscere nello straniero l’ospite e non il nemico; che a distanza di secoli continua a essere attuale il messaggio di Isaia, “chiunque è prezioso agli occhi del Signore”.

Migliaia di individui l’hanno sperimentato a Padova in questi dieci anni, anche grazie al fatto che la scommessa non solo non è stata persa, ma è anzi cresciuta nelle dimensioni e nell’apertura. Ed è importante che questo sia accaduto in una città passata nell’immaginario collettivo, grazie all’azione devastante dei media, come quella dei muri: di cui si parla solo quando il colore della cronaca volge al nero, dimenticando i mille colori che si accendono nella pratica quotidiana. E che sanno andare oltre gli stereotipi, le mode, l’effimero, per calarsi nella nuda vita delle persone, all’incrocio delle tante sofferenze che oggi l’attraversano. Non è un tempo ricco di profezia, questo. Essere profeti significa saper guardare lontano, cogliere l’ampiezza dell’orizzonte, avere la forza di credere che l’utopia di oggi può diventare la realtà di domani: come ha fatto Abramo, quando ha accettato di lasciare i luoghi delle sue sicurezze per spingersi verso una terra incognita. Il nostro è invece un tempo che ha rimosso il passato e cancellato il futuro, per immergerci in un gelatinoso, polveroso, indistinto presente dove tutto si consuma e si logora, gli oggetti come le relazioni, le persone come i sentimenti. Ecco perché è importante, non solo per chi ci va ad abitare temporaneamente ma anche semplicemente per chi ci passa davanti, imbattersi in una Casa dell’Accoglienza, sapere che esiste. Perché indica a tutti che un altro mondo è davvero possibile; e che anche nel momento del buio più profondo, quando si è sospesi tra dolore e rassegnazione, rimane lo spazio per coltivare quella “spes contra spem” di cui parlava San Paolo. Sperare anche quando ogni speranza sembra negata: che vuol dire, in fin dei conti, scommettere nel futuro perfino nelle infinite settimane di Passione in cui sprofondano tanti poveri Cristi, orfani perfino di un cireneo che li aiuti a portare la loro pesantissima croce; non accettare che la storia dell’uomo si chiuda per sempre di venerdì, ma coltivare nel sabato del silenzio e dello smarrimento l’attesa di una domenica possibile.

Cos’altro è la resurrezione?

Francesco Jori

15 novembre 1998:

inaugurazione della Casa di Accoglienza

16 novembre 2003: inaugurazione della Casa di Accoglienza 2

15 novembre 1998: nel salone del Centro Parrocchiale, ristrutturato in occasione della costruzione della Casa di Accoglienza, le persone convenute per l’inaugurazione della stessa

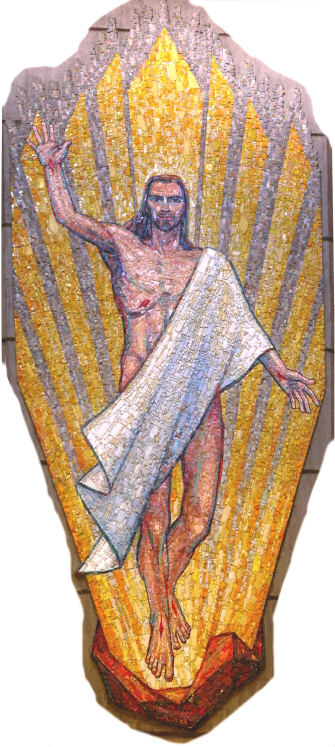

Cristo Risorto,

mosaico di Elena Mazzari (1996) nella chiesa di S. Camillo de Lellis di

Padova

torna all'indice - numero speciale di Vita Nostra - CASA DI ACCOGLIENZA “S. CAMILLO” 10 ANNI (1998—2008)